-

Property & Casualty

Property & Casualty Overview

Property & Casualty

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Expertise

Publication

60, 30, 15, … 7.5? What History Suggests About Generative AI

Publication

AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows

Publication

Creating Strong Reinsurance Submissions That Drive Better Outcomes

Publication

Is Human Trafficking the Next Big Liability Exposure for Insurers?

Publication

Engineered Stone – A Real Emergence of Silicosis -

Life & Health

Life & Health Overview

Life & Health

Gen Re’s valuable insights and risk transfer solutions help clients improve their business results. With tailor-made reinsurance programs, clients can achieve their life & health risk management objectives.

UnderwritingTraining & Education

Publication

Navigating Claims for High-Net-Worth Individuals – Balancing Opportunity and Risk

Publication

Multi-Cancer Early Detection Tests – Frequently Asked Questions

Publication

Child Development – An Overview From Birth to Adolescence From the Insurance Medicine Perspective

Publication

AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows

Publication

Why HIV Progress Matters Business School

Business School -

Knowledge Center

Knowledge Center Overview

Knowledge Center

Our global experts share their insights on insurance industry topics.

Trending Topics -

About Us

About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re

Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.

- Careers Careers

Rückfragezeiträume in der BU – zwischen Risiko und Kundenorientierung

September 17, 2025

Dennis Wiltsch

Region: Germany

Deutsch

Die Risikoprüfung ist das Eingangstor zu jeder biometrischen Versicherung – so auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Ein zentrales Instrument dabei sind die sogenannten Rückfragezeiträume: Sie definieren, wie weit in die Vergangenheit Gesundheitsangaben der Antragstellenden abgefragt werden. Doch wie lang sollten diese Zeiträume sein? Und wie wirken sich mögliche Verkürzungen auf Risikoselektion, Kundenverständnis und Abschlussquoten aus?

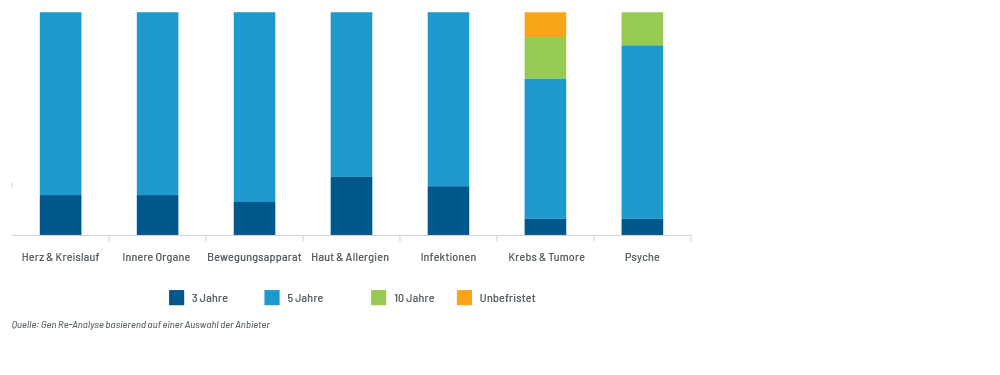

Der Status quo

In der Praxis haben sich unterschiedliche Rückfragezeiträume etabliert: Während in der Vergangenheit für die meisten Erkrankungen, beispielsweise aus dem Organbereich, des Bewegungsapparats oder des Verdauungstrakts, in der Regel fünf Jahre abgefragt werden, gelten für andere Erkrankungen, wie z. B. psychische Erkrankungen oder Tumorerkrankungen, häufig zehn Jahre. Diese Differenzierung spiegelt in erster Linie die Einschätzung wider, wie stark bestimmte Vorerkrankungen das zukünftige BU‑Risiko beeinflussen und inwiefern auch nach fünf Jahren noch von einem erhöhten Risiko ausgegangen werden muss – dies zeigen auch die verschiedenen Ursachen, aufgrund derer BU‑Leistungen anerkannt werden: psychische Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates und Krebs sind die drei häufigsten Ursachen für eine Berufs- und Erwerbsunfähigkeit.1

Auch die Art des Antrags spielt eine Rolle: Während in Standardanträgen detaillierte Gesundheitsfragen über mehrere Jahre gestellt werden, bieten Kurzanträge – etwa für bestimmte Zielgruppen – verkürzte Abfragen mit vereinfachter Risikoprüfung. Hierbei wird das Risiko teilweise durch die Definition einer bestimmten Zielgruppe, wie z. B. junge Personen oder bestimmte Berufsgruppen, durch Ausschlüsse oder durch pauschale Zuschläge kompensiert, sodass kürzere Zeiträume oder kürzere Fragensets möglich sind. Ein Beispiel: Haut- und Allergieerkrankungen haben in gefährdeten Berufen eine besondere Bedeutung, das sind beispielsweise Berufe mit Tätigkeiten in feuchtem Milieu, dem Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen oder Berufe mit regelmäßigem Kontakt zu hautreizenden Stoffen. Dazu zählen beispielsweise Berufe mit Friseurtätigkeiten, Maurerarbeiten oder pflegerischen Tätigkeiten, bei denen Hautbelastungen berufsbedingt schwer vermeidbar sind – diese können als Auslöser oder Verstärker einen erneuten Schub einer chronisch-entzündlichen Hauterkrankung wie Psoriasis begünstigen. Werden die Rahmenbedingungen für die Verwendung von Kurzanträgen so gewählt, dass solche Berufsgruppen nicht den Kurzantrag verwenden können, kann die Abfrage von Haut- und Allergieerkrankungen möglicherweise kundenfreundlicher und in Form verkürzter Abfragen gestaltet werden.

Diskussion: Verkürzung der Rückfragezeiträume

Die Idee, Rückfragezeiträume zu verkürzen, ist nicht neu, sie gewinnt aber an Dynamik – getrieben durch digitale Antragsstrecken, Kundenwünsche nach Einfachheit und dem Ziel höherer Abschlussquoten. In der aktuellen Diskussion steht vor allem die Frage im Raum, ob und in welchen Bereichen Rückfragezeiträume verkürzt werden können – idealerweise prämienneutral.

Die Argumente dafür sind vielfältig

Wenige Fragen sowie kürzere Zeiträume bedeuten in erster Linie weniger Aufwand für Antragstellende und Vermittelnde. Für Antragstellende ist die Hürde, sich an lang zurückliegende Sachverhalte zu erinnern, hoch – sodass diese möglicherweise zögern, einen Antrag zu stellen. Mit geringeren Anforderungen an die Beantwortung der Gesundheitsfragen, z. B. durch verkürzte Zeiträume, kann die Hemmschwelle zur Antragstellung gesenkt und die Abschlussbereitschaft erhöht werden. Auch für Vermittelnde stellen kürzere Zeiträume eine Entlastung dar: Rückfragen können reduziert bzw. auf das Wesentliche konzentriert werden, und die Gefahr von Falschangaben aufgrund von Erinnerungslücken sinkt.

Wettbewerbsdifferenzierung: BU‑Produkte weisen allgemein einen hohen Standard auf und sind qualitativ sowie leistungsmäßig stark ausgereift, sodass es für Anbieter zunehmend schwieriger wird, sich vom Markt positiv abzuheben. Dies zeigt sich auch darin, dass Analysehäuser ihre Ratingkriterien überarbeiten und Aspekte aus der Risikoprüfung aufgreifen. Kürzere Rückfragezeiträume können sich in einer verbesserten Annahmequote widerspiegeln, sodass die Verkürzung der Rückfragezeiträume eine Möglichkeit für Versicherungsunternehmen im Markt sein kann, positiv wahrgenommen zu werden und unkompliziert bzw. transparent im Antragsverfahren mit ihrer Kundschaft umzugehen. Analysehäuser wie Morgen & Morgen berücksichtigen in ihren Ratings daher nicht nur die Formulierung der Antragsfragen, sondern auch die Abläufe der Antragsprüfung und die Annahmequoten.2

Demgegenüber stehen jedoch auch Risiken

Antiselektionsgefahr: Mit stark verkürzten Rückfragezeiträumen besteht einerseits das Risiko, dass relevante Vorerkrankungen unerkannt bleiben und Anträge von Personen mit erhöhtem Risiko policiert werden. Andererseits besteht auch die Gefahr, dass die Rückfragezeiträume strategisch genutzt werden, wenn Antragstellende oder Vermittelnde wissen, dass bestimmte Erkrankungen bei einem Anbieter außerhalb des Abfragezeitraums liegen und daher nicht mehr anzugeben sind. Dies kann gezielt zur Antragstellung genutzt werden – mit der Folge, dass das Versicherungsunternehmen vermehrt Anträge von Antragstellenden mit möglicherweise relevanten Vorerkrankungen erhält. Dies kann langfristig zu einer verzerrten Risikostruktur im Versichertenbestand führen. Ein Beispiel: Psychische Vorerkrankungen führen nicht pauschal zwangsläufig zu einer Ablehnung – für viele psychische Vorerkrankungen sehen die Einschätzungshinweise der Gen Re eine differenzierte Bewertung vor, beispielsweise durch Ausschlussklauseln oder Zuschläge. Werden in diesem Bereich die Rückfragezeiträume jedoch pauschal zu stark verkürzt, bleibt das möglicherweise weiterhin vorhandene Rezidivrisiko unentdeckt, und solche risikoausgleichenden Maßnahmen werden bei diesen Anträgen nicht mehr vergeben.

Leistungsfälle und kalkulatorische Unsicherheit: Eine negativere Risikostruktur durch zu stark verkürzte Abfragezeiträume birgt das Potenzial, steigende Leistungsfallzahlen zu generieren. Die Folgen von unsachgemäß verkürzten Abfragezeiträumen zeigen sich dabei jedoch nicht unmittelbar, sondern eher mittel- bis langfristig in der Leistungsprüfung. Verstärkt wird dieser Effekt durch immer längere Laufzeiten in der BU: Durch niedrigere Eintrittsalter (Zielgruppe junge Leute) und höhere Endalter sind Laufzeiten von 50 Jahren oder mehr keine Seltenheit mehr. Die Annahmen zur Eintrittswahrscheinlichkeit einer BU sind jedoch wichtig für die Prämienkalkulation und werden durch die Risikoselektion gestützt. Werden zu stark verkürzte Abfragezeiträume eingesetzt und die Risikoprüfung dadurch insgesamt unpräziser, werden steigende Leistungsausgaben wahrscheinlicher. Eine mögliche Folge sind höhere Schadenquoten.

Rückfragezeiträume differenziert gestalten – unsere Sichtweise

Die Diskussion zeigt, dass eine pauschale Verkürzung der Rückfragezeiträume nicht unproblematisch ist. Vielmehr eignet sich aus unserer Sicht eine differenzierte Betrachtung nach einzelnen Organbereichen, um weiterhin eine risikoadäquate Prüfung gewährleisten zu können. Aus fachlicher Sicht sind bestimmte Organbereiche besser für eine Verkürzung geeignet, ohne dass relevante BU‑Risiken übersehen werden. Dazu zählen unter anderem Erkrankungen von Haut, Stoffwechsel, Nieren und Harnwegen, Augen und Ohren sowie Infektionskrankheiten. Gerade in diesen Bereichen zeigt sich, dass schwerwiegendere oder chronische Erkrankungen entweder weiterhin bestehen oder regelmäßig kontrolliert werden – und so auch durch einen kürzeren Rückfragezeitraum abgedeckt werden. Ausgeheilte und nicht mehr behandlungsbedürftige Erkrankungen in diesen Bereichen sind in der Regel nicht mehr BU‑relevant, sodass auch hier kein Informationsverlust droht. So werden beispielsweise schwerwiegendere bzw. chronische Infektionen oder auch Hauterkrankungen, bei denen beispielsweise eine Systemtherapie erforderlich ist, im Regelfall nicht außerhalb des verkürzten Rückfragezeitraums liegen und können dementsprechend auch weiterhin risikoadäquat votiert werden. Kurzfristige Erkrankungen in diesen Bereichen, bei denen der Ausheilungszeitpunkt länger als drei Jahre zurückliegt, erhöhen in der Regel das BU‑Risiko nicht und wären auch bei einer Risikoprüfung, die einen Zeitraum von fünf Jahren erfasst, mit einer Normalannahme versicherbar. Gleichzeitig gilt: Wenn Erkrankungen aus Bereichen, für die eine verkürzte Rückfrage grundsätzlich infrage kommt, aktuell noch bestehen oder in den verkürzten Zeitraum hineinreichen, sind sie weiterhin anzugeben und in der Risikoprüfung entsprechend zu berücksichtigen.

Viele BU‑relevante Erkrankungen, vor allem chronische Erkrankungen oder mit rezidivierenden Verläufen, reichen ohnehin in den verkürzten Rückfragezeitraum hinein, da sie regelmäßig behandelt oder kontrolliert werden – damit werden sie auch bei einem verkürzten Rückfragezeitraum erfasst und können entsprechend im Votum berücksichtigt werden. Organbereiche, wie z. B. das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, das Verdauungssystem, die Psyche oder der Bewegungsapparat, sind hingegen aus unserer Sicht weniger geeignet für eine pauschale Verkürzung. Hier können relevante Vorerkrankungen auch außerhalb eines verkürzten Rückfragezeitraums liegen und damit weiterhin BU‑relevant sein. Ein Beispiel: Während eine länger zurückliegende Mandelentzündung oder ein Hautekzem, das seit Jahren nicht mehr behandelt wurde, in der Regel das BU‑Risiko nicht erhöht und mit einer Normalannahme versicherbar wäre, sind bei BU‑relevanten Erkrankungen aus dem Bereich des Verdauungssystems, wie z. B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, längere Rückfragezeiträume für eine adäquate Risikoeinschätzung notwendig. Diese Erkrankungen zeigen sich zu Beginn, also vor der offiziellen Diagnose, häufig durch unspezifische Symptome, wie z. B. Bauchschmerzen, Durchfälle oder Müdigkeit, und verlaufen in Schüben. Antragstellende könnten also zum Zeitpunkt der Antragstellung länger als drei Jahre behandlungs- und beschwerdefrei sein, wenn der letzte Schub länger zurückliegt oder die Erkrankung noch nicht final diagnostiziert wurde. Bei verkürzten Rückfragezeiträumen könnte die Antragstellung gerade in die Phase fallen, in der die Antragsfrage formal nicht mit „Ja“ zu beantworten ist – auch wenn relevante Beschwerden bestanden haben. Dadurch würde den Risikoprüfenden die Möglichkeit genommen, im Zweifel nachzufragen und ein risikoadäquates Votum treffen zu können.

Auch ein Beispiel aus dem Bereich des Bewegungsapparates verdeutlicht die Problematik: Bei der Diagnose Morbus Bechterew kann es zu Beginn der Erkrankung zu langen beschwerdefreien Zeiträumen kommen, die auch über drei Jahre liegen können – besonders dann, wenn die Abstände zwischen den Schüben entsprechend groß sind. Formal könnte auch in diesem Fall die entsprechende Antragsfrage mit „Nein“ beantwortet werden – da die Erkrankung aber chronisch verläuft und jederzeit wieder aktiv werden kann, bleibt sie BU‑relevant und würde mit risikoausgleichenden Maßnahmen votiert werden. Ein längerer Rückfragezeitraum erhöht hier die Wahrscheinlichkeit, dass relevante medizinische Maßnahmen in Zusammenhang mit der Erkrankung erfasst und risikoadäquat berücksichtigt werden können. Pauschale Verkürzungen der Rückfragezeiträume lassen somit möglicherweise Lücken entstehen, die eine präzise Risikoeinschätzung erschweren oder im Einzelfall sogar unmöglich machen.

Marktüberblick

Ein Blick in den Markt zeigt: Einige Anbieter arbeiten bereits mit verkürzten Rückfragezeiträumen – häufig im Rahmen digitaler Antragsstrecken oder zielgruppenspezifischer Aktionen. Eine Marktrecherche der Gen Re, bei der die regulären Antragsfragen, d. h. ohne besondere Rahmenbedingungen wie bestimmte Zielgruppen oder jüngere Eintrittsalter, hinsichtlich ihrer organbezogenen Rückfragezeiträume untersucht wurden, zeigt, dass die meisten Anbieter in den organspezifischen Antragsfragen einen Abfragezeitraum von fünf Jahren verwenden (vgl. Abbildung 1). Pauschale Verkürzungen auf drei Jahre über alle Fragenbereiche hinweg sind bisher weiterhin die Ausnahme. Manche der Gesellschaften, die mit verkürzten Rückfragezeiträumen arbeiten, kombinieren ihre Anträge mit sogenannten Auffangfragen: Diese erfassen nicht spezifisch Erkrankungen eines bestimmten Organs, sondern fragen indirekt nach Behandlungsformen oder allgemeinen Einschränkungen, wie z. B. Medikamenteneinnahme, Arbeitsunfähigkeitszeiten oder stationären Behandlungen. Wenn diese Auffangfragen mit längeren Rückfragezeiträumen kombiniert werden, während die organbezogenen Fragen auf drei Jahre verkürzt sind, entsteht ein kompensierendes Element in der Risikoprüfung: Die Behandlungsart kann Hinweise auf relevante Vorerkrankungen liefern, die außerhalb der verkürzten organbezogenen Abfrage liegen.

Abbildung 1 – Rückfragezeiträume im Überblick nach Fragenkategorien

Ein weiteres Steuerungselement sind die Untersuchungsgrenzen – also Rentenhöhen, ab denen eine ärztliche Untersuchung erforderlich wird. Im Rahmen der ärztlichen Untersuchung werden in der Regel deutlich umfangreichere Informationen und weiter zurückreichende Angaben angefordert. Die Untersuchungsgrenze wirkt damit ebenfalls als Rahmenbedingung auf die Tiefe der Risikoprüfung – sie ergänzt die Rückfragezeiträume als weiteres Instrument und bildet gemeinsam mit ihnen ein abgestuftes Underwriting-Konzept.

Fazit und Ausblick

Rückfragezeiträume sind mehr als nur eine technische Detailfrage – sie sind Ausdruck der Risikophilosophie eines Unternehmens und müssen im Gesamtkonstrukt der Rahmenbedingungen, wie z. B. Zielgruppe, Eintrittsalter oder Rentenhöhe, betrachtet werden. Das Zusammenspiel der Rahmenbedingungen zeigt auch, wie entscheidend die Kommunikation im Antragsprozess ist: Antragstellende müssen klar verstehen, was sie angeben müssen und was nicht. Hier spielen Vermittelnde ebenfalls eine zentrale Rolle, denn sie müssen die Balance zwischen Beratung, Aufklärung und Abschlussorientierung meistern. Für den Einsatz von verkürzten Rückfragezeiträumen bietet sich in jedem Fall eine Pilotierung an – beispielsweise mit ausgewählten Zielgruppen, Rentenhöhen oder Produkten. Ein kontinuierliches begleitendes Controlling ist hier besonders wichtig, da sich die Effekte von verkürzten Abfragezeiträumen erst deutlich nach Vertragsabschluss messen lassen. Deshalb sollte ein Controlling nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum eingeplant und durchgeführt werden.

Eine pauschale Verkürzung birgt Risiken, die sorgfältig abgewogen werden sollten. Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Bereiche bietet aber auch Chancen: Nicht jede Diagnose ist gleich kritisch und so sind durchaus Verkürzungen in manchen Bereichen prämienneutral vertretbar. So ist beispielsweise ein unkomplizierter grippaler Infekt in der Regel schnell irrelevant. Andere Bereiche, wie z. B. chronische Rückenleiden oder psychische Erkrankungen, können auch nach längerer Zeit das BU‑Risiko noch signifikant erhöhen. Aus unserer Sicht ist eine Differenzierung nach Diagnosegruppen bei der Verkürzung der Rückfragezeiträume essenziell, um langfristig eine ausgewogene Risikostruktur zu gewährleisten. Ebenso sollten Auffangfragen in Betracht gezogen werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dann in der sorgfältigen Abstimmung nach Diagnosegruppen, Zielgruppen und Vertriebskanälen. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung.

Endnoten

- Eigene Auswertungen/Daten sowie auch z. B. GDV: 7 Fakten zur Berufsunfähigkeitsversicherung, https://www.gdv.de/gdv/themen/leben/7-fakten-zur-berufsunfaehigkeitsversicherung-34338 (abgerufen am 01.08.2025).

- Morgen & Morgen GmbH: M&M Rating Berufsunfähigkeit | Ratingdokumentation, https://morgenundmorgen.com/api/asset?d=a&p=%2Ff%2F119468 %2Fx%2Fabfa2f4bfc%2Fmm_ratingdokumentation_berufsunfahigkeit_112024.pdf (abgerufen am 08.08.2025).