-

Property & Casualty

Property & Casualty Overview

Property & Casualty

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Trending Topics

Publication

Engineered Stone – A Real Emergence of Silicosis

Publication

Use of Artificial Intelligence in Fire Protection and Property Insurance – Opportunities and Challenges

Publication

Generative Artificial Intelligence and Its Implications for Weather and Climate Risk Management in Insurance

Publication

Public Administrations’ Liability – Jurisprudential Evolution, Insurance Implications, and a Comparative Analysis Across Countries

Publication

Risk Management Review 2025

Publication

Who’s Really Behind That Lawsuit? – Claims Handling Challenges From Third-Party Litigation Funding -

Life & Health

Life & Health Overview

Life & Health

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Training & Education

Publication

AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows

Publication

Diabetes and Critical Illness Insurance – Bridging the Protection Gap

Publication

Group Medical EOI Underwriting – Snapshot of U.S. Benchmark Survey

Publication

Why HIV Progress Matters

Publication

Dying Gracefully – Legal, Ethical, and Insurance Perspectives on Medical Assistance in Dying Moving The Dial On Mental Health

Moving The Dial On Mental Health -

Knowledge Center

Knowledge Center Overview

Knowledge Center

Our global experts share their insights on insurance industry topics.

Trending Topics -

About Us

About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re

Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.

- Careers Careers

Das Potenzial von KI für Prozessinnovation

Neue Technologien erfordern neue Ansätze. Dies gilt insbesondere für das Aufkommen einer Basistechnologie wie der generativen künstlichen Intelligenz. Was kennzeichnet eine Basistechnologie – und welche Implikationen hat die generative KI für Prozessinnovationen? Wie sollte sich Entscheidungsfindung im Kontext von generativen KI‑getriebenen Innovationen weiterentwickeln?

Das Aufkommen einer Basistechnologie ist ein seltenes und transformatives Ereignis. Die Dampfmaschine trieb die industrielle Revolution an und diente als zentrale Energiequelle in Fabriken. Es folgte die Elektrizität, die Energie allgegenwärtig machte und neue Herstellungsprozesse sowie Fabrikdesigns ermöglichte. Die Erfindung des Halbleiters revolutionierte Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen und ebnete den Weg für elektronische Datenverarbeitung und moderne Kommunikation über das Internet.

Generative KI wurde für Unternehmen nach der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 allgemein zugänglich, als Cloud-Dienstleister große Sprachmodelle und zugehörige Werkzeuge in ihre Plattformen integrierten. Was können wir aus früheren Basistechnologien lernen, um die Einführung generativer künstlicher Intelligenz gezielt zu gestalten?

Lehren aus der Einführung früherer Basistechnologien

Technologieforscher identifizieren drei charakteristische Merkmale einer Basistechnologie:1

- Sie findet breite Anwendung.

- Sie entwickelt sich kontinuierlich technisch weiter.

- Sie fördert begleitende Innovationen im Anwendungsbereich.

Die Einführung einer Basistechnologie erfolgt schrittweise. Während sich generative KI weiterentwickelt, werden Versicherer begleitende Innovationen vorantreiben, den Einsatzbereich ausweiten und Einnahmen für die Weiterentwicklung generieren – ein Kreislauf aus nachgelagerter Innovation und vorgelagerter Reinvestition entsteht. Die Dampfmaschine entwickelte sich über zwei Jahrhunderte hinweg mit stetig wachsendem Anwendungsspektrum. Elektrizität wurde durch Innovationen wie Wechselstrom und Elektromotor vorangetrieben, und die Batterietechnologie entwickelt sich bis heute weiter. Die elektronische Datenverarbeitung machte Fortschritte durch Meilensteine wie die Erfindung der Grafikprozessoren durch NVIDIA. In weniger als zwei Jahren seit der Einführung von ChatGPT sind schlussfolgernde Sprachmodelle entstanden, mit denen generative KI neue Daten generieren2 und komplexe mathematische Probleme3 lösen kann.

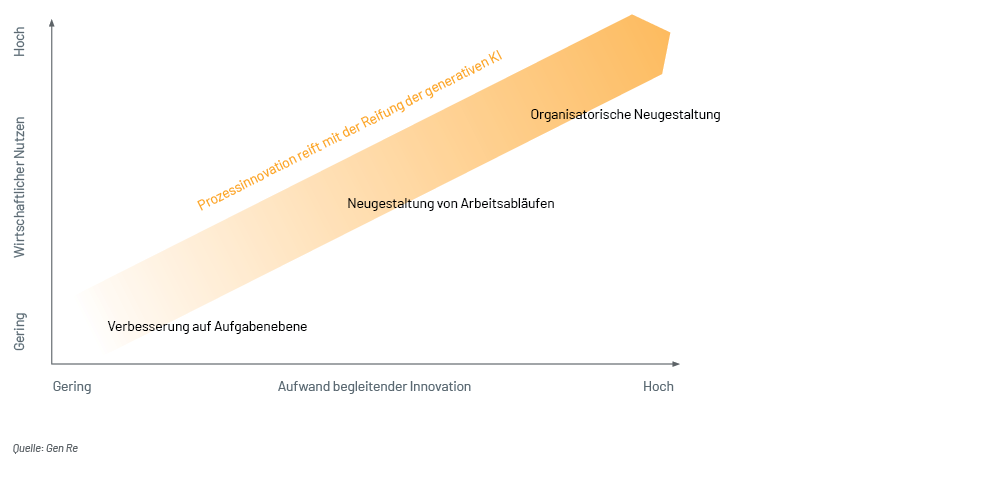

Drei Dimensionen der Prozessinnovation

Generative KI-getriebene Prozessinnovationen erfolgen in drei Dimensionen, wie im folgenden Diagramm dargestellt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich des erforderlichen Aufwands begleitender Innovationen und des erzielten wirtschaftlichen Nutzens. Mit zunehmender Reife der Technologie verlagert sich der Fokus von der Verbesserung bestehender Aufgaben hin zur Ermöglichung neuer Aufgaben innerhalb neu gestalteter Arbeitsabläufe – einige davon werden künftig von KI‑Agenten in neuartigen Organisationsstrukturen koordiniert und ausgeführt.

Dynamik der Prozessinnovation durch generative künstliche Intelligenz

Entscheidungsfindung und reale Optionen

Dieses dynamische Zusammenspiel zwischen technologischem Fortschritt und begleitender Innovation beeinflusst die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden sollten. Die Einführung von generativer KI ist iterativ und umfasst kontinuierliches Lernen sowie die Integration in neue Arbeitsabläufe und Organisationsmodelle. Das Tempo dieser Rückkopplungsschleife hat sich von der Dampfmaschine über Elektrizität bis hin zu Halbleitern beschleunigt – und wird sich mit generativer KI voraussichtlich weiter erhöhen, wodurch die Versicherungsbranche auf einen Pfad des rapiden Lernens und der kontinuierlichen Innovation geführt wird.

Jede Entscheidung zur Einführung birgt Risiken: einen Unterlassungsfehler (Nichtverfolgen eines wertvollen Projekts) oder einen Handlungsfehler (Verfolgen eines Projekts, das besser vermieden worden wäre). Das Nichtverfolgen eines Projekts ist vollständig irreversibel, während die Durchführung eines Projekts oft mit versunkenen Kosten verbunden ist – also mit Ausgaben, die nicht wieder hereingeholt werden können, wenn das Projekt aufgegeben oder umgestaltet wird.

Daraus ergibt sich ein Wert des Abwartens. Durch die Verschiebung einer Entscheidung bleibt die Option offen, später mit besseren Informationen zu handeln. Dieser Optionswert verringert den traditionellen Kapitalwert eines Projekts. Das Abwarten hat jedoch auch Kosten: verpasste Chancen und eine geringere Flexibilität in der Zukunft. Diese Kosten des Abwartens erhöhen den Wert des Projekts.4

Die Theorie der realen Optionen betont Lernen und Umkehrbarkeit. Sie bevorzugt Technologien, die umkehrbare Entscheidungen ermöglichen und zukünftige Wahlmöglichkeiten erweitern – beides Faktoren, die niedrige Kosten für begleitende Innovation und eine frühzeitige Einführung begünstigen. Reale Optionen sind in komplexen Umgebungen zwar schwer zu quantifizieren, ihr praktischer Wert liegt jedoch in der Steuerung der Entscheidungsfindung: Priorisieren Sie Technologien, die Umkehrbarkeit erlauben und die zukünftige Möglichkeiten erweitern.

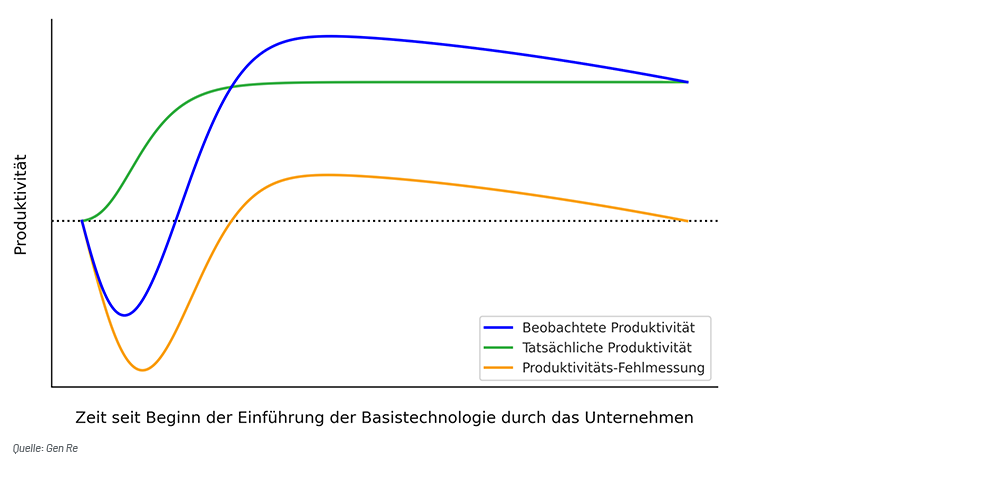

Die J‑Kurve in der gemessenen Produktivität

Die Einführung einer Basistechnologie erfordert ergänzende Investitionen. Für generative KI umfassen diese grundlegenden Investitionen Cloud-Infrastruktur, Datenarchitektur und organisatorische Fähigkeiten in den Bereichen Daten- und KI‑Engineering. Auf der Ebene der Arbeitsabläufe erfordert begleitende Innovation den Aufbau von Kompetenzen in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI sowie in der Koordination von Arbeitsabläufen mit KI‑Agenten.

Diese Investitionen schaffen immaterielle Vermögenswerte, die zunächst als Output fungieren – als Ergebnis unternehmerischer Anstrengungen. Mit der Zeit werden sie zu Inputs für die Produktion. Herkömmliche Produktivitätskennzahlen erfassen diese Vermögenswerte oft nicht, sodass die Produktivität während ihrer Entstehung unterschätzt und nach ihrer Einführung überschätzt wird.5

Für Versicherer ist die Kostenquote ein grober Maßstab für Produktivität. Während immaterielle Vermögenswerte entwickelt werden, erhöhen sie die Kosten, ohne zum Output beizutragen. Nach ihrer Einführung steigern sie den Output, ohne die Kosten zu erhöhen. Diese Dynamik kann zu einer J‑Kurve bei der gemessenen Produktivität führen: einem anfänglichen Rückgang, gefolgt von langfristigen Gewinnen, wie in der folgenden Grafik dargestellt. Die Anerkennung dieses Effekts ist entscheidend für eine fundierte Einschätzung der Auswirkungen von generativer KI auf die Produktivität – sowohl kurzfristig als auch langfristig.

J‑Kurve in der gemessenen Produktivität

Endnoten

- Siehe Timothy F. Bresnahan and Manuel Trajtenberg, „General Purpose Technologies: ,Engines of Growth‘?“, Journal of Econometrics 65 (1), 83‑108, 1995, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030440769401598T. Working Paper (August 1992) unter https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4148/w4148.pdf.

- Ein Beispiel für ein KI‑System, das in der Lage ist, neue Daten zu generieren, ist AlphaGo von Google Deep Mind, das neue Züge im Spiel Go erfunden hat. Siehe Google Deep Mind, AlphaGo, https://deepmind.google/research/projects/alphago/.

- Siehe, zum Beispiel, Ben Cohen, „The High‑Schoolers Who Just Beat the World’s Smartest AI Models“, The Wall Street Journal, 27. Juli 2025, https://www.wsj.com/tech/ai/imo-gold-math-olympiad-google-deepmind-openai-2450095e.

- Siehe, zum Beispiel, Keith J. Leslie and Max P. Michaels, „The real power of real options“, The McKinsey Quarterly, 1997, Nummer 3, 97‑108, https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-real-power-of-real-options#/.

- Siehe Erik Brynjolfsson, Daniel Rock und Chad Syverson, „The Productivity J‑Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies“, American Economic Journal: Macroeconomics 13(1), 333-372, 2021, Working Paper (Januar 2020) unter https://www.nber.org/papers/w25148.

Endnoten wurden am 22. August 2025 zuletzt aufgerufen.