Maßnahmen der Transition

Die Geschlechtsangleichung umfasst alle Maßnahmen, die einer Person helfen, ihre körperliche Erscheinung sowie ihr soziales Leben an die empfundene Geschlechtsidentität anzupassen. Sie ist kein „Luxuseingriff“, sondern eine medizinisch notwendige Behandlung bei vorliegender Geschlechtsinkongruenz oder Geschlechtsdysphorie. Zu ihr zählen soziale, hormonelle und chirurgische Schritte.

- Soziale Maßnahmen: Hierzu gehören die Namens- und Personenstandsänderung sowie die Anpassung von Ausweisdokumenten. Für Betroffene bedeutet dies im Alltag eine erhebliche Entlastung, da sie nicht ständig mit Diskrepanzen zwischen Identität und offiziellen Papieren konfrontiert werden.

- Hormontherapie: Die Gabe von Testosteron bei transidenten Männern oder Östrogen und Antiandrogenen bei transidenten Frauen verändert das äußere Erscheinungsbild schrittweise und stellt oft einen entscheidenden Teil der medizinischen Behandlung dar.

- Chirurgische Eingriffe: Diese reichen von Brustoperationen (Top Surgery) über Brustaufbau bis hin zu genitalangleichenden Operationen (Bottom Surgery) sowie weiteren körperanpassenden Maßnahmen wie Gesichtschirurgie.

Solche Maßnahmen bewirken nicht nur äußerliche Veränderungen, sondern verbessern maßgeblich die psychische Gesundheit, was in mehreren Langzeitstudien nachgewiesen werden konnte. Besonders hervorzuheben ist die Arbeit von de Vries et al.8 Sie begleitete Jugendliche, die zunächst eine Pubertätsblockade erhielten, gefolgt von einer Hormontherapie und einer geschlechtsangleichenden Operation. Die Studie begleitete sie bis ins junge Erwachsenenalter. Die Ergebnisse zeigten, dass die psychische Belastung dieser jungen Erwachsenen nach abgeschlossener Transition vergleichbar war mit der ihrer cisgeschlechtlichen (kongruente Geschlechtsidentität) Altersgenossen. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf das Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit sowie die soziale Integration.9

Rechtliche Rahmenbedingungen

Am 1. November 2024 trat in Deutschland das neue Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft. Es ermöglicht eine Änderung von Namen und Geschlechtseintrag durch Selbsterklärung beim Standesamt. Dies stellt einen großen Fortschritt dar, da psychologische Gutachten dafür nicht mehr erforderlich sind. Ungeachtet dessen bleiben medizinische Maßnahmen jedoch weiterhin ärztlich indiziert. Grundlage für die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung ist die „medizinische Notwendigkeit“ nach § 27 SGB V. Die Leistungen werden nach Prüfung übernommen – angelehnt an die strengen Bedingungen der nationalen Leitlinien und der Internationalen Guideline der WPATH (Standard of Care 8).10

Medizinische Möglichkeiten der Geschlechtsangleichung

Psychologische Begleitung

In der psychologischen Therapie von Transgender-Patienten steht die Begleitung im Coming-out-Prozess, die Stärkung der Selbstakzeptanz und die Unterstützung beim Umgang mit gesellschaftlichen Belastungen im Vordergrund.

Evidenzbasierte Ansätze umfassen dabei kognitiv-behaviorale Verfahren, affirmativ-therapeutische Modelle sowie Ressourcenarbeit zur Förderung psychischer Stabilität.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Endokrinologen und Chirurgen, um die Betroffenen ganzheitlich auf medizinische Transitionen vorzubereiten und sie während des gesamten Prozesses zu begleiten.

Hormontherapie

Bei Transmännern führt Testosteron zu einer tieferen Stimme, zu Bartwuchs und zu einer Umverteilung des Körperfetts. Oft verringert sich auch das Brustvolumen. Bei Transfrauen fördern Östrogene und Antiandrogene das Brustwachstum, eine glattere Haut sowie die Verringerung von Körperbehaarung.

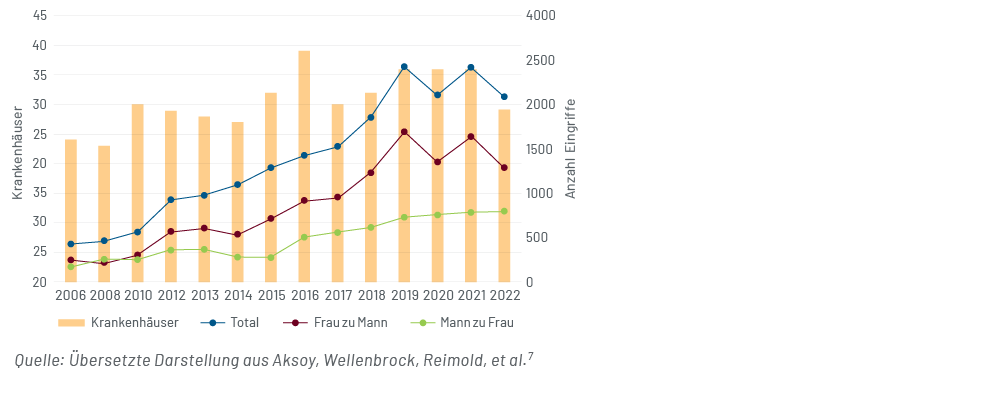

Chirurgische Eingriffe

- Vermännlichung / Verweiblichung des Brustkorbes („Top Surgery“)

- Mastektomie: die Entfernung des Brustdrüsengewebes zur Schaffung einer flachen, maskulinen Brust. Studien zeigen, dass diese Operation bei Transmännern eine besonders hohe Zufriedenheit erzielt und die psychische Gesundheit deutlich verbessert.

- Brustaugmentation: Der Brustaufbau bei Transfrauen erfolgt meist mit Implantaten oder Eigenfett. Sie ist ein zentraler Schritt hin zu einem femininen Erscheinungsbild.

- Genitaloperationen („Bottom Surgery“)

Hierzu zählen der Aufbau einer Neovagina bei Transfrauen oder eines Neophallus bei Transmännern. Diese Eingriffe sind komplex, stellen aber für viele Betroffene den Abschluss der medizinischen Transition dar. - Weitere Maßnahmen

Dazu gehören Gesichtsfeminisierungsoperationen, Stimmbandoperationen oder körperformende Eingriffe.

Risiken und Nebenwirkungen hormoneller und chirurgischer Maßnahmen

Hormonelle Therapien sind wirksam, können jedoch je nach Präparat und Dauer relevante Nebenwirkungen verursachen. Bei transidenten Frauen kann unter feminisierender Hormontherapie mit Östrogenen und Antiandrogenen ein erhöhtes Risiko für venöse Thrombosen, kardiovaskuläre Ereignisse und Gallenwegserkrankungen bestehen. Auch eine Veränderung der Knochendichte oder Fertilitätseinschränkungen sind zu beachten. Bei Transmännern kann eine Testosterontherapie zu Akne, Polyzythämie, Leberfunktionsveränderungen, Lipidstoffwechselstörungen oder Schlafapnoe führen. Eine regelmäßige Kontrolle von Blutbild, Leberwerten, Lipiden und Hormonspiegeln ist daher obligat.11

Chirurgische Eingriffe – sei es eine Mastektomie, Brustaugmentation oder genitale Angleichung – bergen die üblichen operationsspezifischen Risiken wie Blutung, Infektion, Thrombose oder Narbenbildung.12 Spezifisch können zum Beispiel bei Brustoperationen Kapselfibrosen, Implantat-Dislokationen oder Wundheilungsstörungen auftreten. Bei genitalangleichenden Operationen sind mögliche Komplikationen wie Fisteln, Stenosen, Sensibilitätsstörungen oder funktionelle Einschränkungen zu nennen.13,14 Trotz hoher Zufriedenheitsraten nach diesen chirurgischen Maßnahmen ist eine umfassende Aufklärung über mögliche Komplikationen daher unverzichtbar.

Prognostische Aspekte und Langzeitfolgen

Die meisten Studien zeigen, dass die Lebensqualität nach erfolgreicher hormoneller und chirurgischer Transition deutlich verbessert ist. Die Langzeitfolgen einer Hormontherapie hängen von der individuellen Risikokonstellation ab und erfordern eine kontinuierliche medizinische Betreuung. So ist bei Transfrauen eine engmaschige kardiovaskuläre Überwachung sinnvoll, während bei Transmännern insbesondere Blutbild und metabolische Parameter im Fokus stehen.

Hinsichtlich der Morbidität zeigen Registerdaten, dass die Gesamtrisiken für schwere Erkrankungen bei adäquater Begleitung nicht erhöht sind im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Entscheidend ist dabei die Qualität der endokrinologischen und chirurgischen Versorgung. Empfohlen wird eine lebenslange medizinische Begleitung, um sowohl hormonelle Nebenwirkungen als auch mögliche Spätfolgen chirurgischer Eingriffe frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Psychosoziale Bedeutung

Geschlechtsangleichende Maßnahmen sind weit mehr als nur körperliche Veränderungen. Für viele Menschen bedeutet die Angleichung eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensqualität. Studien belegen, dass15,16,17

- Depressionen und Ängste deutlich reduziert werden,

- das Selbstwertgefühl steigt,

- Suizidgedanken stark abnehmen und

- alltägliche Situationen – etwa im Sport, in der Freizeit oder in Partnerschaften – erleichtert werden.

Fazit

Die Geschlechtsangleichung ist ein vielschichtiger Prozess, der soziale, medizinische und rechtliche Dimensionen vereint. Sie ist für viele transidente und nicht-binäre Menschen ein wesentlicher Schritt, „wer man ist, auch leben zu können“. Durch eine kompetente, sensible und patientenorientierte Begleitung können Barrieren abgebaut und langfristige gesundheitliche wie wirtschaftliche Vorteile erzielt werden.

Moving The Dial On Mental Health

Moving The Dial On Mental Health