-

Property & Casualty

Property & Casualty Overview

Property & Casualty

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Trending Topics

Publication

Engineered Stone – A Real Emergence of Silicosis

Publication

Use of Artificial Intelligence in Fire Protection and Property Insurance – Opportunities and Challenges

Publication

Generative Artificial Intelligence and Its Implications for Weather and Climate Risk Management in Insurance

Publication

Public Administrations’ Liability – Jurisprudential Evolution, Insurance Implications, and a Comparative Analysis Across Countries

Publication

Risk Management Review 2025

Publication

Who’s Really Behind That Lawsuit? – Claims Handling Challenges From Third-Party Litigation Funding -

Life & Health

Life & Health Overview

Life & Health

We offer a full range of reinsurance products and the expertise of our talented reinsurance team.

Training & Education

Publication

AI Agent Potential – How Orchestration and Contextual Foundations Can Reshape (Re)Insurance Workflows

Publication

Diabetes and Critical Illness Insurance – Bridging the Protection Gap

Publication

Group Medical EOI Underwriting – Snapshot of U.S. Benchmark Survey

Publication

Why HIV Progress Matters

Publication

Dying Gracefully – Legal, Ethical, and Insurance Perspectives on Medical Assistance in Dying Moving The Dial On Mental Health

Moving The Dial On Mental Health -

Knowledge Center

Knowledge Center Overview

Knowledge Center

Our global experts share their insights on insurance industry topics.

Trending Topics -

About Us

About Us OverviewCorporate Information

Meet Gen Re

Gen Re delivers reinsurance solutions to the Life & Health and Property & Casualty insurance industries.

- Careers Careers

Hyperlipidémie – Quand devient-elle vraiment dangereuse ?

November 07, 2025

Dr. Sandra Mitic,

Elena Dorando

Français

English

L’hyperlipidémie est une affection extrêmement courante qui désigne divers troubles génétiques ou acquis caractérisés par des taux élevés de lipides. C’est un facteur contributif des maladies cardiovasculaires : il favorise les dépôts lipidiques dans les vaisseaux sanguins, ce qui facilite la formation de plaques athéroscléreuses.

L’enregistrement des paramètres lipidiques dans des diagnostics de laboratoire joue un rôle essentiel dans l’évaluation du risque cardiovasculaire et la gestion des traitements. Le cholestérol total (CT), les triglycérides (TG), les lipoprotéines de basse densité (LDL) et les lipoprotéines de haute densité (HDL) sont les paramètres les plus utilisés pour évaluer les risques cardiovasculaires depuis plusieurs années. Au cours des dernières années, d’autres paramètres lipidiques ont fait leur apparition dans les données médicales et ont fait l’objet d’études visant à déterminer leur valeur informative supplémentaire dans le cadre de l’évaluation des risques cardiovasculaires.

Cet article traite de la question suivante : quels types de lipides faut-il mesurer pour évaluer le risque cardiovasculaire et lesquels ont la meilleure valeur prédictive du développement de l’athérosclérose conduisant à des événements cardiovasculaires ?

Que sont les lipides ?

Les graisses présentes dans le sang humain sont appelées lipides. Certains lipides servent de source d’énergie, d’autres remplissent des fonctions importantes en tant que composants structurels des cellules et des gaines nerveuses, telles que les hormones, les vitamines, etc. Les lipides sont soit ingérés avec la nourriture, soit formés dans le foie ou les tissus adipeux de l’organisme.

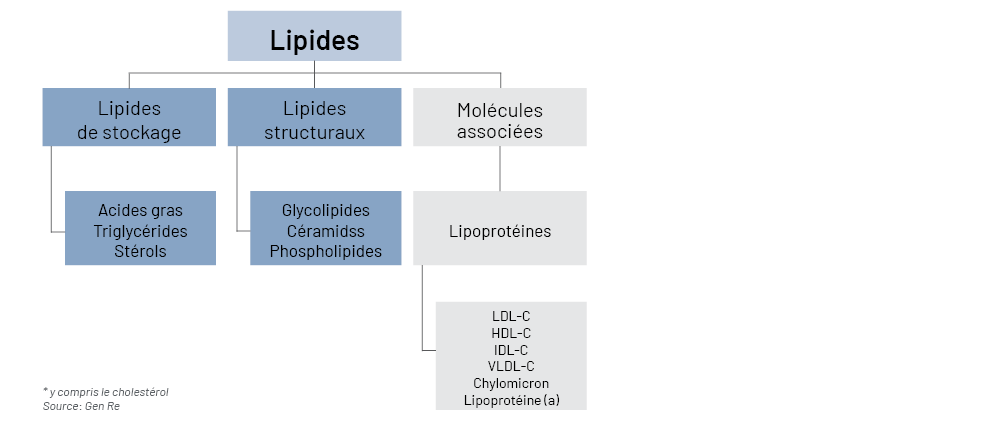

Les lipides peuvent être classés selon leur fonction en lipides de stockage ou lipides structuraux. Les lipides de stockage stockent l’énergie, tandis que les lipides membranaires contribuent à l’intégrité structurelle et à la fluidité des membranes cellulaires. Un autre groupe de la classification fonctionnelle comprend les lipoprotéines, subdivisées en différents sous-types selon leur densité (voir Illustration 1).1 Comme les graisses ne sont pas solubles dans l’eau, les lipoprotéines sont nécessaires à leur transport dans le sang vers les différentes cellules de l’organisme.

Illustration 1 – Types de lipides

Mesure des lipides

La concentration des lipoprotéines plasmatiques n’est généralement pas mesurée directement, mais estimée en mesurant leur teneur en cholestérol. Le CT est la somme des taux individuels de cholestérol associés à différents types de lipoprotéines. Alors que les lipoprotéines de très basse densité (VLDL), les LDL et les HDL contiennent des proportions plus importantes de cholestérol, les lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL) et les lipoprotéines (a) en contiennent des quantités plus faibles.

Le profil lipidique sérique standard mesure le CT, le HDL et les TG. Le LDL est estimé selon la formule de Friedewald (LDL = CT - HDL - [TG/5] en mg/dL). Il est à noter que cette formule n’est applicable que si les valeurs des TG sont ≤ 400 mg/dL (≤ 4,5 mmol/L).2

Paramètres lipidiques sanguins de base

Les facteurs favorisant les maladies cardiovasculaires (MCV) sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Paramètres sanguins et leurs effets sur les maladies cardiovasculaires

|

Paramètre |

Facteur de MCV |

Commentaires |

|---|---|---|

|

Cholestérol total (CT) |

✓ |

CT = LDL + HDL + cholestérol dans les lipoprotéines riches en triglycérides et dans les lipoprotéines (a) |

|

Triglycérides (TG) |

✓ |

Principaux composants de la graisse corporelle chez l’être humain |

|

Lipoprotéine (a) (Lp(a)) |

✓ |

Facteur génétique indépendant |

|

Lipoprotéines de basse densité (LDL) |

✓ |

Transporteur du cholestérol ; effet athérogène direct sur les vaisseaux sanguins |

|

Lipoprotéines de très basse densité (VLDL) |

✓ |

Transporteur de TG et de cholestérol |

|

Lipoprotéines de densité intermédiaire (LDI) |

✓ |

Transporteur de TG et de cholestérol |

|

Acides gras trans |

✓ |

Acides gras insaturés provenant de sources industrielles (produits frits ou cuits au four) ou naturelles (viande ou produits laitiers) |

|

Phosphatidylcholine |

✓ |

Composants essentiels des membranes biologiques et des lipoprotéines plasmatiques. Augmentation observée dans les cancers en raison de la demande accrue en constituants membranaires, et lien avec des affections hépatiques, par exemple la stéatose hépatique non alcoolique. |

|

Acide lysophosphatidique |

✓ |

Molécule de signalisation polyvalente ayant divers effets sur le système nerveux central et le développement de nouveaux vaisseaux sanguins. Peut agir comme un puissant catalyseur de pathologies. |

|

Lipoprotéines de haute densité (HDL) |

— |

Transporteur de cholestérol ; un faible taux de HDL indique un risque plus élevé de MCV. |

|

Lipoprotéines de non haute densité (non-HDL) |

✓ |

CT moins HDL = Non-HDL ; important en cas de taux élevés de TG |

|

Apolipoprotéine B (ApoB) |

✓ |

Contient toutes les lipoprotéines athérogènes ; important en cas de taux élevés de LDL. |

Source: Gen Re

Cholestérol total (CT)

Le cholestérol total comprend le cholestérol LDL, le cholestérol HDL et le cholestérol associé aux lipoprotéines riches en triglycérides. Il s’agit notamment du cholestérol VLDL, du cholestérol IDL ou du cholestérol résiduel. La mesure du CT est nécessaire pour calculer la valeur du cholestérol non lié aux lipoprotéines de haute densité (non HDL) (CT moins HDL = non HDL).3

Cholestérol LDL

Les lipoprotéines de basse densité sont constituées d’une molécule d’apolipoprotéine B (ApoB), d’autres apolipoprotéines et d’un nombre variable de molécules de cholestérol. Il existe différents sous-types de LDL qui diffèrent par leur caractère athérogène, mais il n’est pas recommandé de déterminer les sous-types de LDL, car les preuves concernant la réduction du risque grâce à la diminution du taux de lipides sont basées sur la mesure du cholestérol LDL (et non de ses sous-types). L’objectif principal du traitement est de diminuer la concentration de cholestérol LDL.4

Cholestérol HDL

Tout comme pour le cholestérol LDL, on distingue différentes sous-parties du HDL, qui diffèrent par leur composition en apolipoprotéines et par la quantité de cholestérol transportée. Un faible taux de cholestérol HDL indique une inflammation ou des problèmes métaboliques, en particulier le diabète, et est associé à un risque accru d’événements cardiovasculaires.5

Triglycérides

Les triglycérides sont également transportés par différentes lipoprotéines, principalement les VLDL, les chylomicrons et les résidus de chylomicrons. La concentration en TG est corrélée au taux d’événements cardiovasculaires, mais l’augmentation du risque cardiovasculaire n’est pas directement causée par les triglycérides. Les agents pathogènes athérosclérotiques sont principalement le cholestérol contenu dans les lipoprotéines riches en TG telles que les VLDL, les particules elles-mêmes et la modification du métabolisme des LDL et des HDL, qui est causée par l’augmentation de la concentration des lipoprotéines riches en triglycérides.

Le risque associé aux lipoprotéines riches en triglycérides peut être évalué à partir de leur teneur en cholestérol (par exemple, le cholestérol VLDL ou le cholestérol résiduel) ou du taux d’ApoB. Le cholestérol associé au cholestérol des lipoprotéines riches en TG est inclus dans le paramètre du cholestérol non HDL.6

Cholestérol non HDL

Le cholestérol non HDL est un paramètre calculé : CT moins HDL. Le terme « non-HDL » regroupe l’ensemble du cholestérol qui ne peut pas être affecté au HDL, c’est-à-dire qui est transporté dans des lipoprotéines contenant de l’ApoB. Cela inclut le cholestérol contenu dans les lipoprotéines riches en TG telles que les VLDL, en plus du LDL et du Lp(a). On suppose que toutes les lipoprotéines contenant de l’ApoB ont un effet pro-athérogène.

Le cholestérol non-HDL est donc considéré comme un paramètre global du risque lié aux lipides, similaire à la concentration en ApoB. Plus les valeurs sériques de TG sont élevées, plus le cholestérol non-HDL est supérieur au cholestérol LDL en termes de stratification du risque et de contrôle thérapeutique. Il est donc particulièrement utile d’analyser le cholestérol non HDL chez les patients qui présentent des taux élevés de TG.7

Lipoprotéine (a)

Les taux de lipoprotéine (a) sont essentiellement déterminés génétiquement. La concentration en Lp(a) n’est pas normalement répartie dans la population générale, mais est fortement décalée vers la gauche (dans la distribution gaussienne). Cela signifie que de nombreuses personnes présentent des taux de Lp(a) très faibles et quelques-unes des taux excessivement élevés. Il existe des différences ethniques et spécifiques au sexe dans la concentration de Lp(a). Les femmes ont en moyenne des valeurs de Lp(a) supérieures de 5 à 10 % à celles des hommes. En outre, une insuffisance rénale peut augmenter les valeurs de Lp(a), tandis qu’une insuffisance hépatique peut entraîner une diminution de la concentration plasmatique de Lp(a). Mais surtout, l’alimentation et l’activité physique n’ont aucune influence et les médicaments hypolipidémiants oraux n’ont pratiquement aucun effet sur les taux de Lp(a).8

Apolipoprotéine B

La concentration plasmatique d’ApoB présente une corrélation étroite avec le risque cardiovasculaire, similaire à la concentration de cholestérol non HDL. La détermination de la concentration en ApoB peut être utile pour clarifier davantage une augmentation « apparente » de la concentration de LDL dans les maladies hépatiques cholestatiques. Si l’ApoB est également élevée dans cette situation, cela indique une augmentation réelle des lipoprotéines athérogènes. Si la concentration en ApoB est discordante avec la concentration en cholestérol LDL, cela indique la présence de lipoprotéines anormales, ce qui est typique de la cholestase.9

Quels sont les lipides préoccupants ?

Différentes perspectives, différents paramètres lipidiques privilégiés

Pour déterminer quel paramètre lipidique est « le meilleur », il faut définir le résultat recherché, car celui-ci dépend de l’objectif visé par l’évaluation du profil lipidique.

Dans la pratique clinique, l’accent est principalement mis sur la définition du « bon » moment pour le traitement, sur la détermination du type de traitement le plus approprié et sur la surveillance de l’hyperlipidémie dans le but de réduire les risques cardiovasculaires. Dans le contexte de la souscription d’une assurance, il est avant tout pertinent de prédire le risque de mortalité et de morbidité toutes causes confondues et spécifique aux maladies cardiovasculaires. Il a été démontré que différents paramètres lipidiques sont mieux adaptés aux deux objectifs distincts que sont (a) la gestion et le suivi de l’efficacité du traitement et (b) la prédiction du risque cardiovasculaire absolu ou relatif.10,11

Choix du traitement et suivi

La réussite du traitement est définie comme l’efficacité d’une intervention particulière pour atteindre un résultat spécifique. Par exemple, un médicament hypocholestérolémiant dans le contexte clinique est considéré comme efficace s’il fait chuter le taux de cholestérol LDL jusqu’à un certain niveau cible.

Comme d’autres paramètres lipidiques, le LDL est associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCAS).12 Les personnes présentant une élévation primaire du cholestérol LDL présentent un risque plus élevé de MCAS en raison d’une exposition à long terme à des taux de LDL nettement élevés, même en l’absence de MCAS préexistante.13

Le LDL et/ou le non-HDL sont généralement choisis comme marqueurs privilégiés pour surveiller le succès du traitement, car ils sont plus sensibles au traitement que les autres paramètres lipidiques. Par exemple, le LDL et le non-HDL ont obtenu les meilleurs résultats en termes de réponse au traitement initial par statines dans une population ayant déjà souffert d’un syndrome coronarien aigu. 14

La réduction du cholestérol LDL est largement reconnue comme un objectif clé dans la prévention des maladies cardiovasculaires.15 À titre d’exemple, l’étude « West of Scotland Coronary Prevention Study », un vaste essai contrôlé randomisé avec un suivi de 20 ans portant sur près de 7 000 hommes présentant des taux élevés de LDL, a mis en évidence un bénéfice continu après cinq ans de traitement par statines visant à réduire le cholestérol LDL. Elle a montré une diminution de la mortalité due à des causes cardiovasculaires et une réduction continue des admissions à l’hôpital pour des raisons cardiovasculaires.16

Cet effet positif a été confirmé par d’autres études. La réduction proportionnelle de MCAS obtenue en abaissant le cholestérol LDL élevé dépend de la réduction absolue du cholestérol LDL, par la baisse du taux élevé de cholestérol LDL dépend de la réduction absolue du cholestérol LDL, chaque réduction de 1 mmol/L correspondant à une réduction d’environ 20 % de MCAS.17

La controverse demeure quant aux personnes à traiter et aux objectifs à atteindre, ainsi qu’à l’ampleur des bénéfices et des risques potentiels dans le contexte de la prévention primaire.18

Des études menées auprès de la population américaine suggèrent que le taux optimal de cholestérol total est d’environ 150 mg/dL (3,8 mmol/L), ce qui correspond à un taux de cholestérol LDL d’environ 100 mg/dL (2,6 mmol/L). Les populations adultes dont les concentrations de cholestérol se situent dans cette fourchette présentent de faibles taux de MCAS.19 Les directives européennes considèrent que le taux cible de cholestérol LDL est inférieur à 116 mg/dl (3,0 mmol/L).20

Cependant, il n’existe pas de valeur seuil spécifique à ne pas dépasser pour le LDL. La quantité de cholestérol sanguin pouvant circuler dans le sang dépend de l’âge, du sexe et de nombreux autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ces facteurs de risque comprennent l’obésité, le manque d’exercice physique, le tabagisme, les antécédents familiaux de troubles lipométaboliques, les antécédents familiaux d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque et une alimentation riche en graisses.

Les antécédents médicaux sont également pris en compte. Les affections préexistantes définies pour lesquelles les taux élevés de LDL doivent être réduits comprennent le diabète de type II, l’hypertension artérielle, les maladies vasculaires préexistantes (par exemple, accident vasculaire cérébral, crise cardiaque, etc.), les taux élevés de TG, la stéatose hépatique ou les antécédents de pancréatite aiguë.21

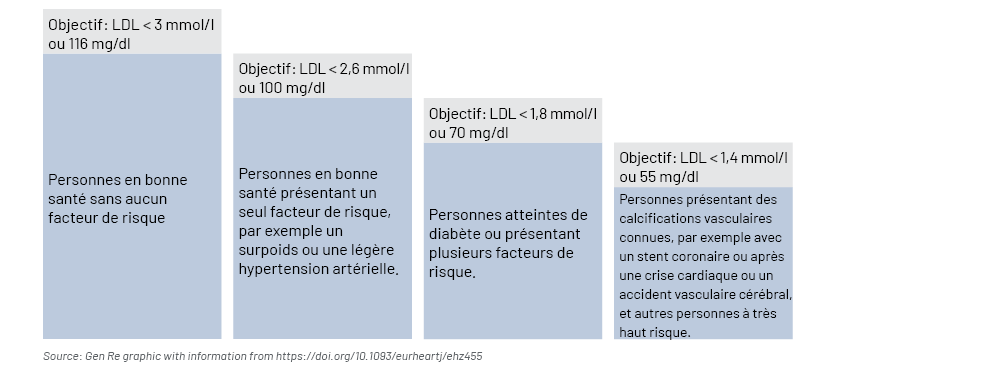

L’ensemble des principales directives actuelles sur la prévention des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses recommandent une évaluation du risque global de maladie coronarienne. Par conséquent, différents groupes de risques pour la santé donnent lieu à différentes valeurs cibles pour le LDL. En règle générale, plus le nombre de risques individuels de développer une maladie cardiovasculaire ou de souffrir déjà d’une maladie cardiovasculaire est élevé, plus les mesures visant à réduire la valeur cible du taux de LDL doivent être intensives (voir Illustration 2).

- Chez les personnes en bonne santé qui ne présentent aucun facteur de risque, un taux de cholestérol LDL inférieur à 116 mg/dl (<3,0 mmol/l) est considéré comme la valeur cible.

- Chez les personnes en bonne santé qui présentent un seul facteur de risque, par exemple un excès de poids ou une légère hypertension artérielle, le taux de cholestérol LDL doit être inférieur à 100 mg/dl (<2,6 mmol/l).

- Les patients qui ont un diabète ou de multiples facteurs de risque doivent viser un taux de cholestérol LDL inférieur à 70 mg/dl (<1,8 mmol/l).

- Chez les personnes qui présentent des calcifications vasculaires connues, par exemple celles qui ont un stent dans les artères coronaires ou les patients ayant subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, ainsi que chez d’autres personnes à risque très élevé, la valeur cible du cholestérol LDL est <55 mg/dL (<1,4 mmol/l).22

Illustration 2 – Valeurs recommandées dans le cadre du contrôle du taux de cholestérol

Perspective de prédiction du risque

La « prédiction du risque » de mortalité et de morbidité fait référence à la probabilité relative qu’une personne subisse un certain événement, comme une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse ou un décès.

La prédiction du risque cardiovasculaire des candidats à l’assurance est un élément essentiel de la tarification des risques. Dans la pratique clinique, la prédiction du risque cardiovasculaire joue également un rôle dans l’évaluation initiale du patient,23 mais elle est généralement moins présente que l’objectif d’une prise en charge thérapeutique optimale.

Du point de vue général de la prédiction du risque, les paramètres lipidiques ayant la meilleure valeur prédictive pour le risque de mortalité et de morbidité cardiovasculaires et toutes causes confondues sont privilégiés. Bien que divers paramètres lipidiques soient corrélés les uns aux autres et soient associés dans une certaine mesure au risque cardiovasculaire (de manière positive ou négative), certains paramètres prédisent mieux que d’autres le risque futur.24

Dans cette perspective, les paramètres utilisés pour la surveillance du traitement, tels que le LDL, ne jouent qu’un rôle secondaire. Le rapport CT/HDL s’est révélé plus prédictif et plus discriminant en termes de risque que le cholestérol LDL seul. 25,26 Cela a été démontré dans des études menées auprès d’une population ayant déjà souffert d’un syndrome coronarien aigu,27 ainsi que dans une population n’ayant jamais connu d’événements cardiovasculaires.28 D’autres rapports, tels que le rapport LDL/HDL ou le rapport ApoB/ApoA–I, ont donné des résultats comparables, mais n’ont pas été supérieurs au rapport CT/HDL dans cette étude.29

En outre, plusieurs analyses de données scientifiques et modèles de prédiction du risque de MCAS ont utilisé le rapport CT/HDL à la place du LDL, car il présente de meilleures capacités de discrimination du risque.30,31 Cela inclut, par exemple, le calculateur SCORE recommandé par les directives européennes de traitement pour la prise en charge de la dyslipidémie et le modèle de prédiction du risque QRISK3, recommandé par les directives de traitement britanniques.32,33,34,35,36

Intérêt d’ajouter d’autres paramètres lipidiques aux modèles de prédiction des risques

Plusieurs études ont cherché à déterminer si l’ajout de paramètres lipidiques supplémentaires au modèle de prédiction du risque améliorerait sa valeur prédictive par rapport à la prédiction du risque basée sur le CT et le HDL, c’est-à-dire le rapport CT/HDL.37,38,39

Les triglycérides font partie du profil lipidique standard et étaient inclus dans les modèles de prédiction par le passé. Bien qu’il soit recommandé d’évaluer les TG plasmatiques dans la pratique clinique afin d’identifier les personnes présentant un risque de MCAS,49 les TG n’ont montré aucune valeur ajoutée dans les modèles de prédiction du risque lorsqu’ils ont été étudiés au niveau de la population. Des revues et méta-analyses d’études primaires ont montré qu’après ajustement pour le cholestérol total, l’impact des TG devient insignifiant pour prédire le risque de MCAS et la mortalité toutes causes confondues.41,42

D’autres paramètres lipidiques, notamment l’ApoB et la Lp(a), ont été étudiés par l’« Emerging Risk Factors Collaboration » afin d’évaluer leur impact sur la prédiction du risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Ils ont constaté que le remplacement du CT et du HDL par ces paramètres n’améliorait pas la discrimination ou la reclassification des risques, mais aggravait au contraire le modèle.43 Lorsque les paramètres susmentionnés ont été ajoutés au CT et au HDL dans le modèle, la prédiction du risque de MCAS s’est légèrement améliorée.44 Des recherches complémentaires indiquent que l’ApoB peut améliorer la prédiction du risque dans une sous-population spécifique, dans laquelle les niveaux de non-HDL et d’ApoB sont discordants. Dans cette sous-population, le non-HDL semble normal, mais les taux d’ApoB sont élevés.45

En conclusion, bien que plusieurs paramètres lipidiques aient fait l’objet de recherches approfondies pour leur potentiel d’amélioration des modèles de prédiction des risques de maladies cardiovasculaires, les données suggèrent que le rapport CT/HDL demeure le meilleur prédicteur pour la population moyenne. Si certains paramètres, tels que l’ApoB, peuvent apporter de légères améliorations pour des sous-populations spécifiques, la disponibilité et la rentabilité de l’utilisation du rapport CT/HDL en font l’outil principal privilégié pour l’évaluation des risques liés aux lipides dans la pratique clinique et en matière de tarification des risques.

Conclusion

Les paramètres lipidiques jouent un rôle important dans l’évaluation et la modification du risque de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses. En résumé, le choix du meilleur paramètre lipidique pour évaluer l’hyperlipidémie et prédire le risque cardiovasculaire, la mortalité toutes causes confondues et la morbidité dépend du résultat recherché. Pour le choix du traitement et le suivi en pratique clinique, on utilise généralement le LDL et le non-HDL, car ils sont plus sensibles au traitement que les autres paramètres lipidiques.

Cependant, dans le cadre de la tarification et de la prédiction des risques futurs, les paramètres lipidiques présentant la meilleure valeur prédictive sont privilégiés. Dans ce cas, le rapport CT/HDL est considéré comme la mesure la plus appropriée en raison de sa valeur prédictive pour la population moyenne et de sa disponibilité. D’autres paramètres lipidiques, tels que l’ApoB ou la Lp(a), peuvent être utiles pour identifier les proposants présentant des valeurs lipidiques discordantes et être utilisés comme paramètres secondaires dans le modèle, s’ils sont disponibles.

Il est important de noter que la meilleure valeur prédictive est obtenue avec des modèles qui utilisent des paramètres lipidiques en combinaison avec d’autres variables prédictives des maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, comme la tension artérielle, l’indice de masse corporelle, le diabète et le tabagisme.

- Bhargava, S., de la Puente-Secades, S., Schurgers, L., et al. (2022). Lipids and lipoproteins in cardiovascular diseases: a classification. Trends in Endocrinology and Metabolism, 33(6), 409–423. https://doi.org/10.1016/j.tem.2022.02.001

- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. ESC Scientific Document Group (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, 41(1), 111–188. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455

- Ibid

- Ibid

- Ibid

- Ibid

- Ibid

- Ibid

- Ibid

- Ingelsson, E., Schaefer, E. J., Contois, J. H., et al. (2007). Clinical utility of different lipid measures for prediction of coronary heart disease in men and women. JAMA, 298(7), 776–785. https://doi.org/10.1001/jama.298.7.776

- Glasziou, P. P., Irwig, L., Kirby, A. C., et al. (2014). Which lipid measurement should we monitor? An analysis of the LIPID study. BMJ Open, 4(2), e003512. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003512

- Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., et al. (2019). 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 73(24), e285–e350. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.11.003

- Vallejo‑Vaz, A. J., Robertson, M., Catapano, A. L., et al. (2017). Low-Density Lipoprotein Cholesterol Lowering for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Among Men With Primary Elevations of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels of 190 mg/dL or Above: Analyses From the WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) 5‑Year Randomized Trial and 20‑Year Observational Follow‑Up. Circulation, 136(20), 1878–1891. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.027966

- Glasziou, P. P., Irwig, L., Kirby, A. C., et al. (2014). Which lipid measurement should we monitor? An analysis of the LIPID study. BMJ open, 4(2), e003512. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003512

- Ford, I., Murray, H., McCowan, C., et al. (2016). Long-Term Safety and Efficacy of Lowering Low-Density Lipoprotein Cholesterol With Statin Therapy: 20‑Year Follow‑Up of West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation, 133(11), 1073–1080. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019014

- Ibid

- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. ESC Scientific Document Group (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, 41(1), 111–188. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455

- Ford, I., Murray, H., McCowan, C., et al. (2016). Long-Term Safety and Efficacy of Lowering Low-Density Lipoprotein Cholesterol With Statin Therapy: 20‑Year Follow‑Up of West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation, 133(11), 1073–1080. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019014

- Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., et al. (2019). 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 73(24), e285–e350. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.11.003

- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. ESC Scientific Document Group (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, 41(1), 111–188. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455

- Ibid

- Ibid

- Ibid

- Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio, E., Gao, P., Pennells, L., et al. (2012). Lipid-related markers and cardiovascular disease prediction. JAMA, 307(23), 2499–2506. https://doi.org/10.1001/jama.2012.6571

- Ingelsson, E., Schaefer, E. J., Contois, J. H., et al.(2007). Clinical utility of different lipid measures for prediction of coronary heart disease in men and women. JAMA, 298(7), 776–785. https://doi.org/10.1001/jama.298.7.776

- Glasziou, P. P., Irwig, L., Kirby, A. C., et al. (2014). Which lipid measurement should we monitor? An analysis of the LIPID study. BMJ open, 4(2), e003512. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003512

- Ibid

- Ingelsson, E., Schaefer, E. J., Contois, J. H., et al.(2007). Clinical utility of different lipid measures for prediction of coronary heart disease in men and women. JAMA, 298(7), 776–785. https://doi.org/10.1001/jama.298.7.776

- Ibid

- Hippisley‑Cox, J., Coupland, C., & Brindle, P. (2017). Development and validation of QRISK3 risk prediction algorithms to estimate future risk of cardiovascular disease: prospective cohort study. BMJ (Clinical research ed.), 357, j2099. https://doi.org/10.1136/bmj.j2099

- Nguyen, V. K., Colacino, J., Chung, M. K., et al. (2021). Characterising the relationships between physiological indicators and all-cause mortality (NHANES): a population-based cohort study. The Lancet. Healthy longevity, 2(10), e651–e662. https://doi.org/10.1016/s2666-7568(21)00212-9

- Hippisley‑Cox, J., Coupland, C., & Brindle, P. (2017). Development and validation of QRISK3 risk prediction algorithms to estimate future risk of cardiovascular disease: prospective cohort study. BMJ (Clinical research ed.), 357, j2099. https://doi.org/10.1136/bmj.j2099

- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. ESC Scientific Document Group (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, 41(1), 111–188. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455

- European Society of Cardiology (n.d.) Heart Score. EAPC. Retrieved January 10, 2023 from https://heartscore.escardio.org/Calculate/quickcalculator.aspx?model=low&_ga=2.226817310.2094252892.1675065146-1083126145.1675065146

- National Institute for Health and Care Excellence (2023). Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modification. NICE. Retrieved June 5, 2023 from https://www.nice.org.uk/guidance/cg181/chapter/Recommendations#identifying-and-assessing-cardiovascular-disease-risk-for-people-without-established-cardiovascular

- Khan, S. S., Coresh, J., Pencina, M. J., et al. Novel Prediction Equations for Absolute Risk Assessment of Total Cardiovascular Disease Incorporating Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation, 148(24), 1982–2004. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001191

- Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio, E., Gao, P., Pennells, L., et al. (2012). Lipid-related markers and cardiovascular disease prediction. JAMA, 307(23), 2499–2506. https://doi.org/10.1001/jama.2012.6571

- Liu, J., Zeng, F. F., Liu, Z. M., et al. (2013). Effects of blood triglycerides on cardiovascular and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 61 prospective studies. Lipids Health Dis, 12, 159. https://doi.org/10.1186/1476-511X-12-159

- Sniderman, A. D., Islam, S., Yusuf, S., et al. (2012). Discordance analysis of apolipoprotein B and non-high density lipoprotein cholesterol as markers of cardiovascular risk in the INTERHEART study. Atherosclerosis, 225(2), 444–449. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.039

- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. ESC Scientific Document Group (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal, 41(1), 111–188. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455

- Liu, J., Zeng, F. F., Liu, Z. M., et al. (2013). Effects of blood triglycerides on cardiovascular and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 61 prospective studies. Lipids Health Dis, 12, 159. https://doi.org/10.1186/1476-511X-12-159

- Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio, E., Gao, P., Pennells, L., et al. (2012). Lipid-related markers and cardiovascular disease prediction. JAMA, 307(23), 2499–2506. https://doi.org/10.1001/jama.2012.6571

- Ibid

- Ibid

- Sniderman, A. D., Islam, S., Yusuf, S., et al. (2012). Discordance analysis of apolipoprotein B and non-high density lipoprotein cholesterol as markers of cardiovascular risk in the INTERHEART study. Atherosclerosis, 225(2), 444–449. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.039

Dernier accès à toutes les notes de fin le 23 juillet 2024.